Artiom a vingt-sept ans lorsqu’il est déporté aux Solovki, comme détenu de droit commun. Etat dans l’Etat, le pouvoir n’y est plus soviétique, mais « soloviétique ». Economiquement autosuffisant, Tchékistes, popes, truands et politiques y travaillent, proies des mouettes et des poux, en butte à la violence. Artiom change d’affectation au gré des humeurs du chef de camp ou de sa maîtresse Galia, qu’il séduit, avec pour seul objectif sa propre survie. La littérature décrivant les camps soviétiques, insiste sur l’époque stalinienne et son régime dur. Grande voix littéraire, très engagé politiquement, Prilepine (Une fille nommée Aglaé, NB juin 2015) aborde la période moins connue des années 20, plus libérale, considérée comme l’embryon du Goulag, où régnait au sein du camp une certaine liberté de penser, où la culture côtoyait l’élevage et l’agriculture. Il suit le parcours d’un détenu jeune et vigoureux dont le côté espiègle est attachant et dont l’évolution psychologique qui le voit passer de fanfaron à servile puis vulnérable, est très bien étudiée. Les nombreux dialogues permettent un certain rythme mais le récit-fleuve, qui offre une autre vision des Solovki, n’évite pas les longueurs. (Maje et M.-N.P.)

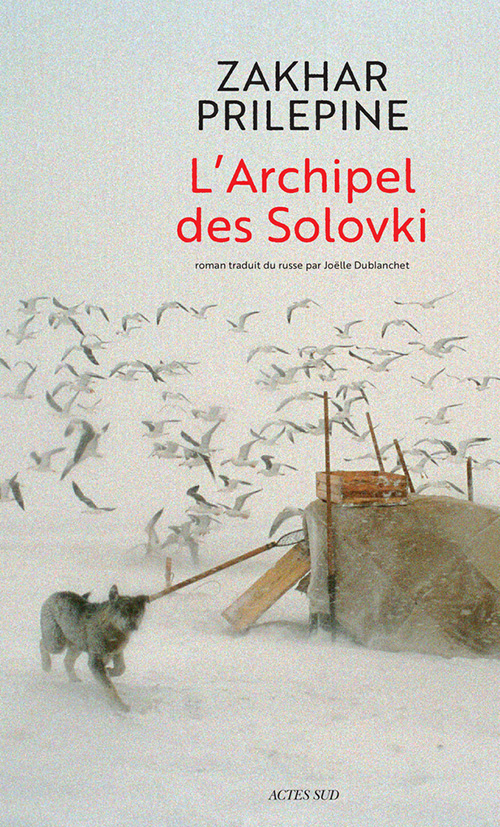

L’Archipel des Solovki

PRILEPINE Zakhar