Ancienne élève du couvent des Oiseaux de Neuilly, Clarisse, sortie de l’École normale en juillet 1918, est nommée institutrice dans un village près du Mans. Protégée par le prestige et l’entregent de sa famille sarthoise, elle se lance dans sa nouvelle vie, bousculant des habitudes ancestrales. Le modèle républicain qu’elle impose heurte les villageois qui refusent l’intégration des enfants différents des autres. Parmi eux se trouve la soeur aveugle d’un élève, soupçonnée de sorcellerie. Le maire et les élus se mobilisent contre Clarisse. Reprenant le thème bien connu de l’histoire des instituteurs sous la IIIe République, Raphaël Delpard (Pour l’amour de ma terre, NB septembre 2012) reconstruit avec justesse le portrait d’une société rurale française marquée par la guerre, conservatrice et repliée sur elle-même. L’auteur aborde le sujet grave et touchant de l’évolution des mentalités et de l’insertion des handicapés – certains feront un jour partie des élites – grâce, entre autres, à l’Institut des Jeunes Aveugles et à l’association Valentin Haüy. L’héroïne, combative et naïve, drôle parfois, emporte notre adhésion. Si le manque d’épaisseur de certains personnages secondaires – masculins en particulier – frôle un peu la caricature, on suit avec intérêt ce combat d’une femme contre l’obscurantisme.

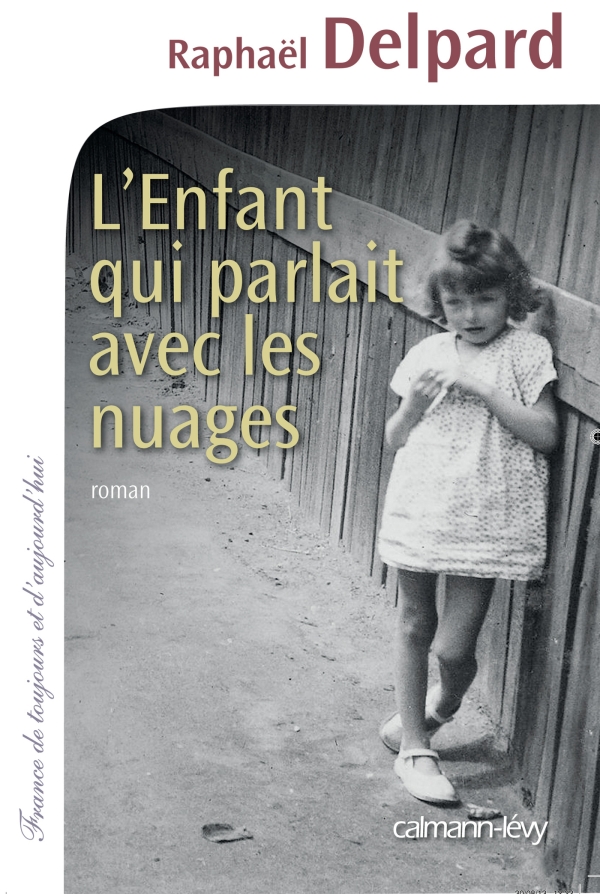

L’Enfant qui parlait avec les nuages

DELPARD Raphaël