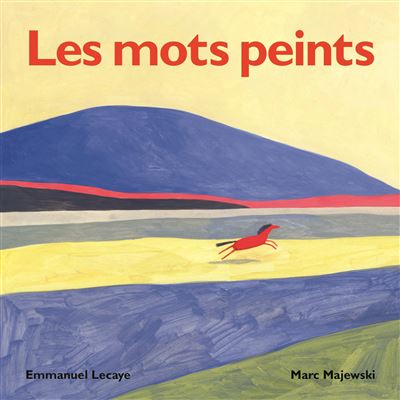

Un grand loup noir, seul dans la prairie fleurie, fixe l’horizon ; un ours brun dressé sur ses pattes arrière installe acrobatiquement la dernière tourelle d’un château-fort multicolore ; sur son rocher au milieu de l’océan, le petit pingouin agite sa main en signe d’adieu vers un bateau rouge, au loin ; l’escargot jaune portant sur son dos sa maison bleu et rose trace sa route ; téméraire, le crocodile vert s’élance du plongeoir jaune dans l’eau bleue de la piscine… Et, tout à la fin, le cheval rouge file à vive allure, crinière noire au vent, vers une destination hors champ.

Tout droit sortis du bestiaire des enfants, la girafe, l’éléphant, la tortue et les autres, peuplent cet imagier, en page de droite d’un album cartonné. Excepté les quatre canetons qui suivent leur maman, ils sont Isolés ou vont par deux. L’anthropomorphisme est de mise pour doter chacun d’un comportement « humain » aussi improbable que drôle ! Ainsi trois souris aux oreilles roses font trempette dans la grande tasse de café qui leur tient lieu de piscine. Chaque image, vingt en tout, est un tableau ! De l’un à l’autre, un même choix de simplicité des lignes : des horizontales partagent harmonieusement les paysages entre ciel et terre en espaces de couleur auxquels le pinceau donne de la profondeur ou de la transparence. L’oeil va droit au personnage grâce à une mise en scène épurée, sans détails superflus, simplement décoratifs, qui seraient susceptibles de disperser l’attention. L’image est efficace et belle !

Sur la page de gauche, un « mot peint », un verbe à l’infinitif et en couleurs la précède, l’introduit ou la commente. Ni abécédaire ni imagier thématique, comment s’organise cet album ? Les verbes désignent tantôt une activité de l’esprit comme « réfléchir », tantôt des activités où le corps à sa part comme « nager », ou encore celles qui supposent un partenaire comme « se retrouver », d’autres enfin comme « arroser » où la relation à l’environnement s’impose. Registres mêlés de l’abstrait et du concret, au petit bonheur la chance ?

Comment s’opère le va-et-vient entre les deux pages ? Par une libre association entre la puissance suggestive de l’image et la richesse du verbe ; le regard s’y précise en même temps que le lexique. Le choix de l’infinitif, au lieu d’un sujet-verbe élargit le champ des interprétations : « rêver » inclut plus de rêves et de rêveurs que ne le ferait « il rêve ». Vert ou rose ou bleu sur la page blanche, une couleur empruntée au tableau associé, le mot sonne juste ! Pouvait-on imaginer plus parfaite connivence ? (A.-M.R. et C.B.)