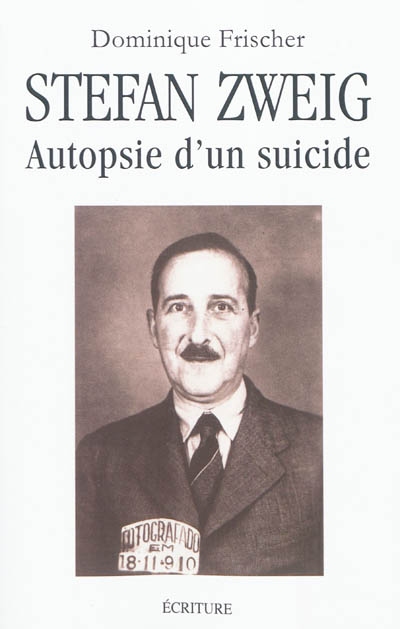

Stephan Zweig s’est suicidé au Brésil, en 1942, avec sa seconde épouse. Auteur d’une oeuvre admirée dans le monde entier, il appartenait à une famille fortunée de grands bourgeois juifs agnostiques et n’imaginait pas être menacé par les lois raciales nazies. Ses convictions pacifistes, son attachement indéfectible à l’Allemagne et à la culture germanique l’aveuglèrent longtemps. La chute fut brutale lorsqu’il dut se rendre à l’évidence. Désespéré, il se réfugia à Londres, puis au Brésil. Divorcé, il avait épousé sa secrétaire, jeune femme fragile, qui lui était totalement dévouée, jusqu’à accepter de l’accompagner dans la mort.

Cet ouvrage, très documenté mais touffu et parfois répétitif, est consacré à la personne de Zweig et non à son oeuvre. Il en ressort le portrait d’un homme assez déplaisant, orgueilleux, égoïste, utilisant ses épouses successives plus qu’il ne les aimait. Conscient de sa valeur, il acceptait très mal les critiques. Dominique Frischer (Le Moïse des Amériques, NB novembre 2002) montre bien l’évolution dramatique d’un être vulnérable, dépressif, n’acceptant pas la vieillesse, et brisé par la tragédie de la deuxième guerre mondiale. C’est l’intérêt essentiel du livre.